輪行をしてどこかに行きたいと思った時には電車での輪行をまず最初に思い浮かべるでしょう。電車での輪行は、一番基本でまず最初に挑戦すると良いです。

この記事では電車で輪行をする際のルール、マナー、コツなどの基本的なことを紹介します。初めて電車で輪行をする際には是非参考にしてみてください。

ロードバイクで輪行を楽しもう!【輪行とは?】

ロードバイクで輪行を楽しもう!【輪行とは?】

輪行のやり方の徹底解説【分かりやすい大量画像付き】

輪行のやり方の徹底解説【分かりやすい大量画像付き】

目次

電車で輪行しよう

輪行の初心者の方におすすめなのは電車での輪行です。

普段から乗り慣れている電車に愛車のロードバイクを持ち込んで遠出をしましょう。電車で1~2時間も乗れば、いつものと雰囲気の違う自然豊かな場所に着くはずです。まずは、最寄り路線の終点駅へ降りてみてはどうでしょうか?

いつも乗っている電車であれば、どのあたりの車両や時間帯が混んでいるのか等、イメージが付きやすいはずです。このようなメリットもあり、初めて輪行をする時には電車での輪行がおすすめです。

最初は大きなロードバイクを電車に持ち込むことに周りの人の目が気になったり、輪行が上手くできているか不安になることもあるでしょう。でも、大丈夫です。すぐに慣れて楽しめるようになりますよ。

電車輪行のルール

電車で輪行をする時には事前に各鉄道のルールを確認しておきましょう。基本的にはロードバイクを分解してしっかりと輪行袋に収納をして持ち込めば問題はありません。

しかし、輪行をする際には必ず自分の乗る鉄道会社のホームページなどで確認をしてください。これから紹介する代表的な鉄道会社のルールは執筆当時の情報です。最新にアップデートすることを心がけますが、是非輪行する時にあなた自身でご確認ください。

JR東日本

関東圏に住んでいる方なら多くの人がお世話になっているのがJR東日本です。

JR東日本は、「携帯できる荷物で、タテ・ヨコ・高さの合計が250センチ(長さは2メートルまで)以内で、重さが30キロ以内のものを2個まで持ち込むことができます。」という規定があります。

また、「サイクリングやスポーツ大会などに使用する自転車は、解体し専用の袋に収納したものまたは、折りたたみ式自転車においては折りたたんで専用の袋に収納したもの」と明確に規定をされており、しっかりと専用の袋、つまり輪行袋に収納する必要があります。

こちらの手回り品のルールを確認してみてください。

東急電鉄

また、都内に住んでいると東急電鉄も活用していることでしょう。

東急電鉄のルールはJR東日本と基本的に同じです。大きさが「縦・横・高さの3辺の合計が250センチメートル以内。ただし、長さ200センチメートルを超えるものは持ち込めません。」と定められています。重さは「重量は30キログラム以内」の必要があります。

自転車の規定として、こちらも「自転車の場合は解体し、折り畳み式自転車の場合は折り畳んで、それぞれ専用の袋(輪行袋)に収納してください。」とあり、輪行袋を使用する必要があります。

東急電鉄の手回り品のルールもホームページから確認できます。

西武鉄道

埼玉県に住んでいるとお馴染みなのが、西武鉄道です。

西武鉄道も輪行に関する規定がしっかりと存在します。「縦・横・高さの3辺の合計が250cm以内、重量が30kg以内のものであれば、2個まで車内に持ち込むことができます。ただし、1辺の長さが200cmを超えるものは持ち込むことができません。」とルールが存在します。

また自転車に関しても、「解体して専用の袋に収納したもの、または折りたたみ式自転車であって、折りたたんで専用の袋に収納したものはお持込いただけますが、それ以外のものはお持込いただけません。」とあり、やはり輪行袋は必須です。

詳しくはホームページをご確認ください。

東武鉄道

最後に東武鉄道も調べてみました。ルールは同じでした。

手回り品の規定は、「携帯できる荷物で、縦・横・高さの合計が250センチ(一辺の長さは2メートル)以内で、重さが30キロ以内のものを2個まで持ち込むことができます。」とあります。

自転車やロードバイクに関しても「自転車は、解体して専用の袋に収納したもの、または折りたたみ式自転車で折りたたんで専用の袋に収納したもの。」である必要があります。

東武鉄道の手回り品のルールもウェブサイトを乗車前に確認しましょう。

各鉄道会社のルールに関して

特に関東圏に住んでいる方に馴染みが深い鉄道会社のルールをまとめました。是非、自分が普段乗っている鉄道会社の規定も調べてみてください。

また、上記の情報が古くなっている可能性もあります、輪行で遠出をする前に念の為、もう一度規定を確認しましょう。

ほとんどの鉄道会社に共通しているのは、サイズの規定と自転車をしっかりと輪行袋に収納するということです。おすすめの輪行袋に関して、まとめた記事があるのでご覧ください。

輪行袋の選び方とおすすめ輪行袋【決定版】

輪行袋の選び方とおすすめ輪行袋【決定版】

電車で輪行する際の注意点とマナー

各鉄道会社のルールを確認したら、次はロードバイクを輪行する時のマナーも理解しておきましょう。大きな荷物を公共の交通機関に持ち込む輪行は、気をつけなければ他の人の迷惑になる可能性もあります。

電車を利用する皆さんや楽しい輪行で旅をするためにも、紹介したマナーを最低限実践してみてください。

ロードバイクがはみ出さないように輪行袋にしっかりと入れる

輪行初心者の方がまず注意をしなければならないのが、輪行袋を正しく使い、ロードバイクの全てが輪行袋に収まっているかの確認です。

初めて輪行をする時など、あまりコンパクトにまとまらずにハンドルが外に出てしまうことがあります。ルール的にもしっかりと輪行袋に収納することがルールですし、自分の自転車を保護するためにも輪行袋からはみ出さないようにしましょう。

輪行は必ず家で一度は練習をしてから当日を迎えてください。心配しないでください。輪行の手順を1つ1つ写真をまじえながら紹介した記事も用意してあります。これを参考に練習をしてみてください。

輪行のやり方の徹底解説【分かりやすい大量画像付き】

輪行のやり方の徹底解説【分かりやすい大量画像付き】

電車のラッシュ時などは避ける

また電車のラッシュ時などは輪行することを極力避けるべきでしょう。

周りにとって邪魔になってしまいますし、満員電車では自転車が破損するなどのトラブルも発生してしまうかもしれません。電車に乗っている時にも気が気でなくなり、せっかくの楽しいサイクリングを台無しにしてしまいます。

普段乗っている電車であればどの時間帯や車両が空いているのか感覚的に分かると思います。そうではない場合は、通勤時間帯を避けて自転車を持ち込むと良いでしょう。

複数人で輪行をする時には乗車車両を分散する

最後に複数人で輪行をする時のマナーです。もし大人数で輪行をする時には、是非、乗車車両を分散をしてみてはいかがでしょうか?

皆で行くサイクリングは最高に楽しいです。しかし、1つの車両に何台も大きな自転車があると周りの方に迷惑になってしまうこともあります。そのため、私は多くの人数で行く場合は、なるべく乗る車両を分散するように気を使います。

電車輪行のコツ

電車で輪行する際のルールやマナーを理解していただけたかと思います。次に知っておくと快適に輪行することができるコツをいくつか紹介します。

乗車列車は最後尾か最前列の車両がおすすめ

電車に乗り込む際には、最後尾か最前列の車両に乗ってみてください。

端の車両には運転席があり比較的スペースに余裕があります。この余裕のあるスペースにロードバイクを起きましょう。真ん中の車両などは人の行き来が多かったり、優先席もあり、スペースにも余裕がない場合が多いです。

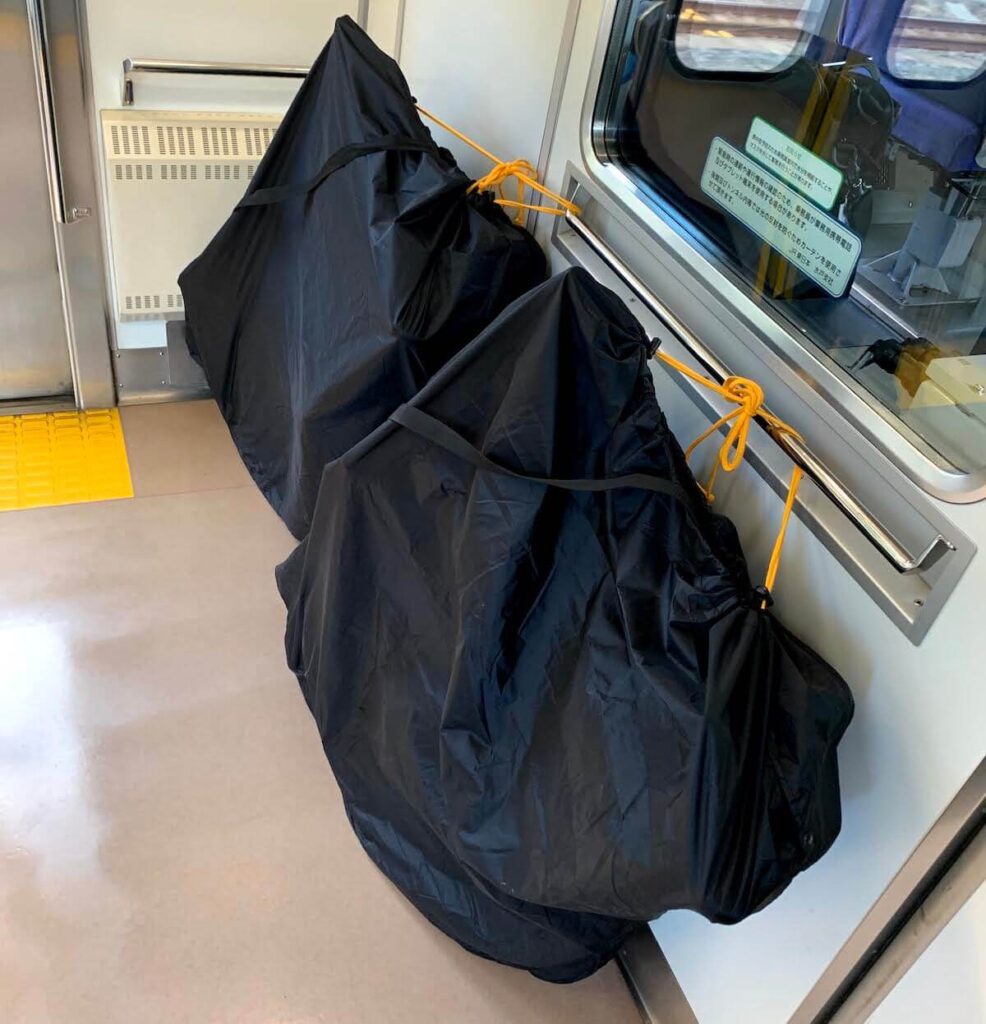

手すりに輪行袋の紐をくくりつけると安定する

また、手すりに輪行袋の紐をくくりつけるとロードバイクがとても安定して安心して移動することができます。

運転席が見える場所には手すりがあるはずです。この写真のように手すりに輪行袋の紐を結ぶと、電車が多少揺れても自転車が倒れたりすることはありません。近くなら電車の席に座って放置しても問題ないです。

しかし、ロードバイクからは目を離さず、人の邪魔になっていないかは常に確認しましょう。また、他のロードバイク乗りや大きな荷物を持った方が乗車されたらスペースの譲り合いをするとトラブルが少なくなるでしょう。

改札からプラットフォームまで近い場所を知っておく

そして、できるだけ駅構内を輪行袋を担いで歩き回る必要をなくすため、プラットフォームまで近い改札を知っておくと心理的にすごく楽です。

ロードバイクを入れた輪行袋を担いで駅の構内をたくさん歩くのはとても大変です。なるべくこの距離を短くするために、私は事前にプラットフォームに近い改札の出口でロードバイクを分解して輪行袋に収納します。

プラットフォームまでエレベーターがある位置なども知っておくと、輪行する障壁がすごく減ります。電車で輪行することに慣れてきたら、少しだけこのような工夫をしてみてください。

電車輪行のまとめ

いかがでしたでしょうか?この記事では一番利用する機会が多いであろう電車で輪行をする際のルール、マナー、コツを紹介しました。

電車で輪行ができるようになるとサイクリングに行ける場所が一気に広がります。私はこの輪行を覚えてからロードバイクに乗る頻度がとても上がりました。自走では行って帰ってこれない場所にも行けますし、普段あまり散策できていない地域を愛車のロードバイクで探検することもできます。

この記事があなたの輪行ライフの助けになることを願っています。

ロードバイクファン

ロードバイクファン